-1-1024x576.png)

- REIT(リート)について知りたい!

- NISAで株式以外に投資したい!

- J-REIT(Jリート)のおすすめの投資信託教えて!

こんな悩みをお持ちの方はぜひ読んでみてください。そのモヤモヤ解消します!

J-REITに投資する方法は、個別銘柄・ETF・投資信託とありますが、おすすめは投資信託です。

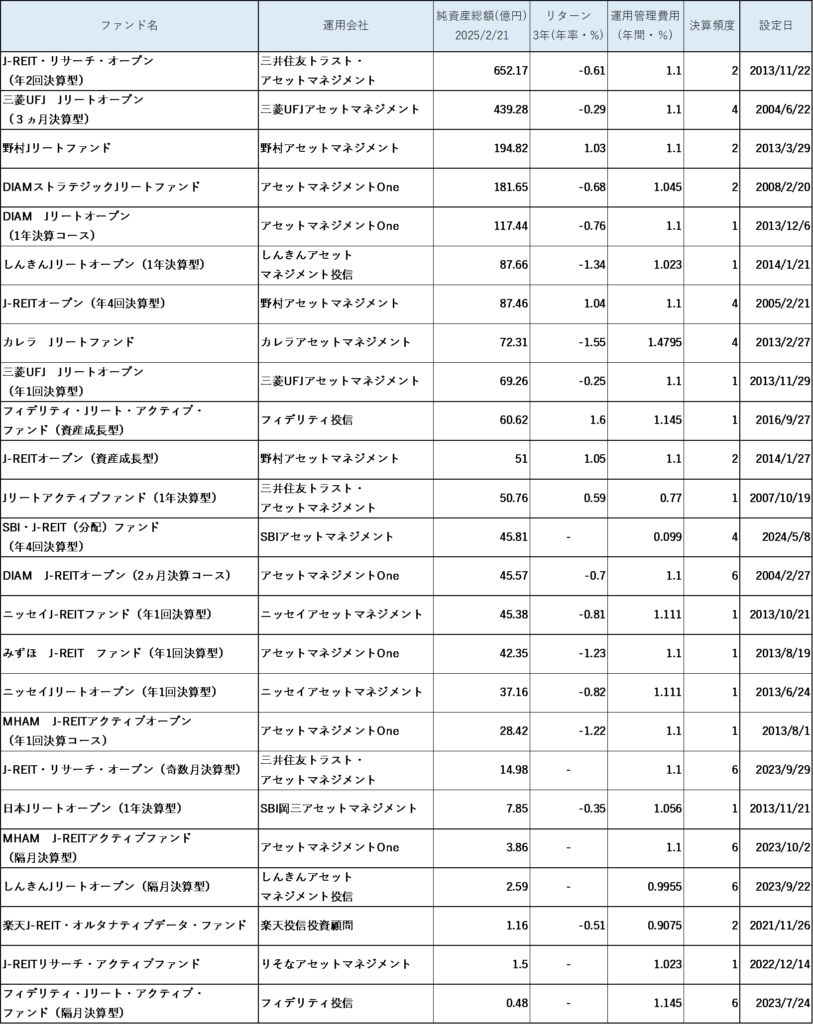

実際に25銘柄ほどNISAの成長投資枠対象のJ-REIT型投信を比較してみて、おすすめの投資信託を3つ選んでみましたので、参考にしてみてください。以下の表は比較したJ-REIT型投信の一覧表です。

この記事をを読んでいただければ、株式で運用する投資信託だけでなく、分散投資としてJ-REITをNISAの選択肢に加えられると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

記事前半では初心者の方にもわかるようにREITについて解説し、後半ではおすすめの投資信託や注意点などについても解説しています。

- 証券会社勤務15年

- 累計担当顧客数2700名、資産運用のアドバイスしてきました!

- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)資格保有

REITは不動産投資信託のこと

REITとは?

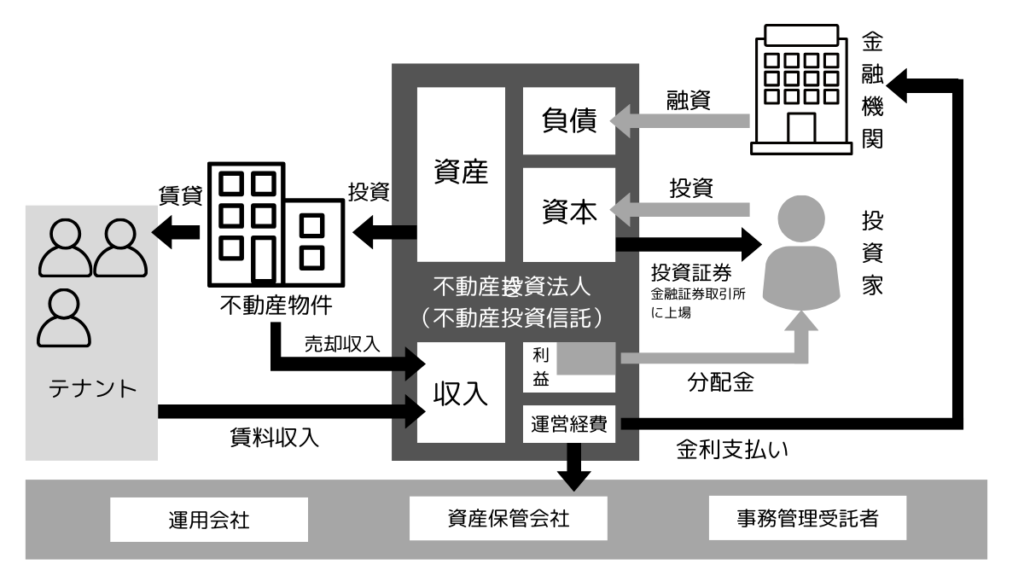

たくさんの投資家から集めた資金で不動産に投資し、そこから生じる賃貸収入や売却益を投資家に分配することを目的にした投資信託です。

証券取引所に上場されているREITは通常の株式と同様に売買することができます。

REIT(リート)の投資対象・地域

REITは銘柄ごとに、投資対象となる不動産物件の種類や地域が異なります。

具体的な投資対象は、以下のようになります。

投資対象

- オフィスビル

- ホテル、リゾート

- 住宅

- 物流施設

- インフラ施設

- ヘルスケア(医療施設)

- 商業施設

投資地域の例は以下のようになります。

投資地域

- 都心

- 全国

- 首都圏

- 地域特化

- 三大都市圏

REITの4つの魅力

相対的に高い分配金利回り

REITは一般の株式に比べると相対的に高い分配利回りが期待できます。

不動産から得られる賃料収入や物件の売却益の90%を超える額を投資家に分配すると法人税が免除されるため、利益の大部分を分配金に回します。

実際に2025年2月27日時点で日経平均の平均配当利回りは予想で2.09%となっているのに対して、REITの平均分配利回りは5.03%となっています。

この分配利回りの高さがJリートの一番の魅力と言えるでしょう!

物価の上昇に強い

インフレ(物価上昇)時に不動産価格や賃貸料の上昇によってインフレ対策になります。

主な収益源の賃貸料等は、一般に物価と同じように動く特徴があります。

物価上昇 ➞ 不動産価格・賃貸料上昇 ➞ 分配利回り上昇 ➞ 買付需要増加 ➞ REIT価格上昇

このように、インフレ時はREITの価格の上昇が期待できるため、インフレ対策になるわけです。

少額で分散投資できる

REITは現物の不動産と比べると少額で投資できるため、分散投資することもできます。

現物の不動産を買おうとすると億単位の資金が必要になるのに対して、REITであれば数万円から数十万円の金額で買い付けできます。

複数のREITに投資することtで、投資地域、物件、テナントの分散を図ることも可能です。

気軽に分散投資できるのがREITの魅力でもあります。

専門家による運用

REITは不動産専門家の運用ノウハウを享受できます。

不動産で運用するには様々な専門知識が必要になりますが、REITであれば専門家が個別の不動産の運用・管理、入れ替えなどを行ってくれます。

不動産の知識がなくても投資できるのがメリットです。

REITと実物不動産の違い

REITは不動産を直接購入するより簡単に売買できる点や、プロの運用チームによって管理されるため運用やメンテンナンスに関する直接的なリスクが軽減されることが大きな違いかと思います。

| REIT | 実物不動産 | |

| 投資金額 | 相対的に小さい | 大きい |

| 収益性 | 実物に比べて低い | 高い |

| 変動リスク | 分散投資により実物に比べて小さい | 大きい |

| 換金性 | 高い | 低い |

| 税金 | 配当(分配金)課税 売却益課税 | 不動産取得税 登録免許税 固定資産税 不動産所得税 譲渡所得税など |

| 管理 | 専門家による運営・管理 | 独自で手配する必要あり |

REITのおすすめの投資方法は「投資信託」

REITに投資する方法は、個別銘柄、ETF(上場投資信託)、投資信託がありますが、おすすめは投資信託です。

投資信託はプロが銘柄を分散しながら運用するため、安定的なリターンが得られやすいからです。

個別銘柄については銘柄ごとのリターンの差が大きく、投資信託と比較してリスクが高いものが多いです。ETFについては基本的には東証REIT指数など特定の指数に連動するように運用するため全体的に下落する場面では同じように下落する可能性があります。

投資信託中でもアクティブファンドについては、プロが状況に応じて最適と考え得る銘柄を組み入れて運用するため成果が出やすいと考えます。

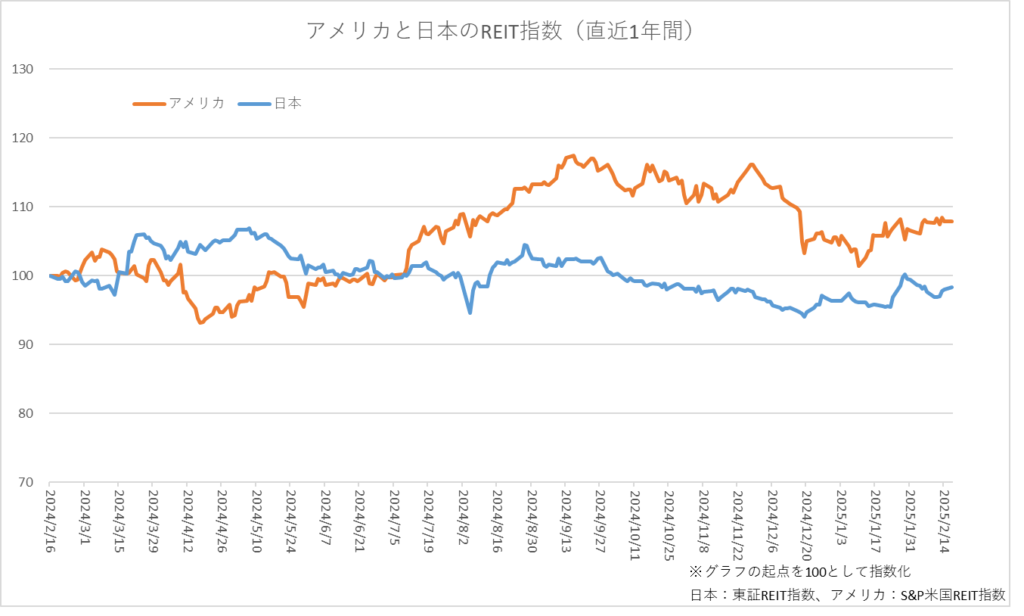

J-REITとUS-REIT

ITには日本の不動産で運用するJ-REITとアメリカの不動産で運用するUS-REITがあります。

もともとREITはアメリカが発祥で規模も圧倒的にアメリカが大きいです。ざっくりアメリカの時価総額が200兆円超に対して、日本は15兆円ほどです。

ただ、US-REITについては為替リスクもつきまとってきますし、直近動きをみるとJ-REITの方が割安感があると考えてます。

US-REITも分散投資として組み入れることはいいと思いますが、現状はJ-REITの厚めに保有することをおすすめします。

J-REITの見通し

国内の不動産賃貸市況、J-REITの売買需給の改善が見込まれることから、出遅れからの回復が期待できると考えます。

2024年は東証REIT指数は4%程の下落となりました。その要因としては1年を通して日銀により利上げ観測が意識され買い控えられたことや、グローバル株式指数から組入除外による需給悪化、投資信託を通じた見切り売りなどが大きかったと考えられます。

2025年以降はこういった需給要因は解消され、引き続きNISAを通じた個人や、地銀をはじめとした機関投資家から割安感のあるJ-REITへの資金流入が予想されます。

したがって、これまで軟調に推移していたJ-REITは今後は上昇が期待できるのではないでしょうか。

おすすめのJ-REIT型投信(NISA成長投資枠対象)

直近のパフォーマンス、コスト、純資産総額などを勘案して、3銘柄選んでみましたので参考にしてみてください。

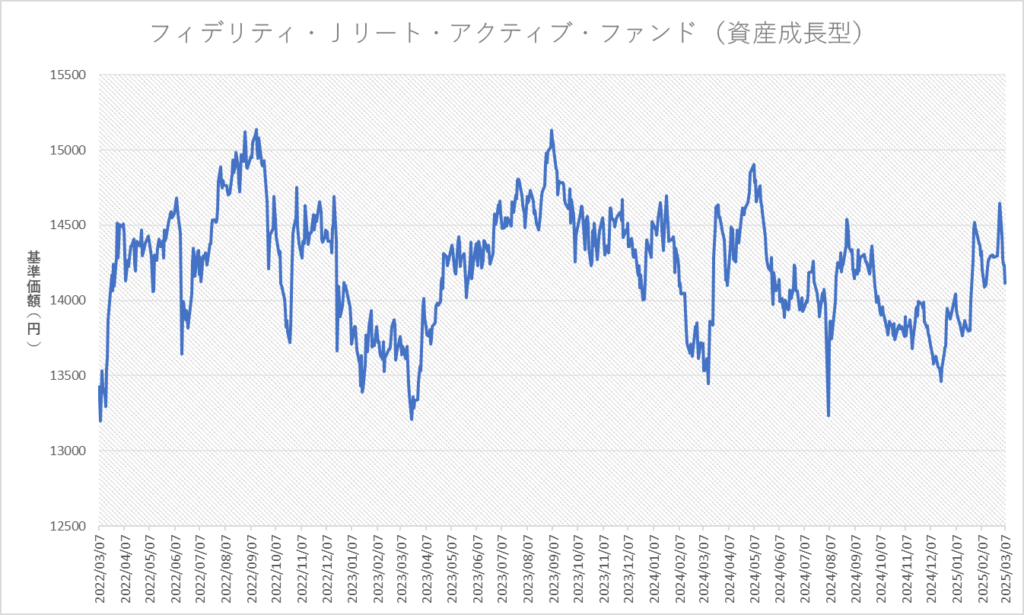

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

直近3年間の累積リターン(2025年1月31日現在)が4.89%とトップクラスに運用実績が高いです。

東証に上場しているREITの平均的な動きを示している「東証REIT指数」が同じ期間-0.42%であることと比較すると、非常に良好な運用実績を出していると言えるでしょう。

組入銘柄数は34銘柄と他の銘柄と比べると少なめでしっかり銘柄を選別しながら運用している印象を受けます。

今後J-REIT市況が回復する中では、よりパフォーマンスが期待できるかもしれません。

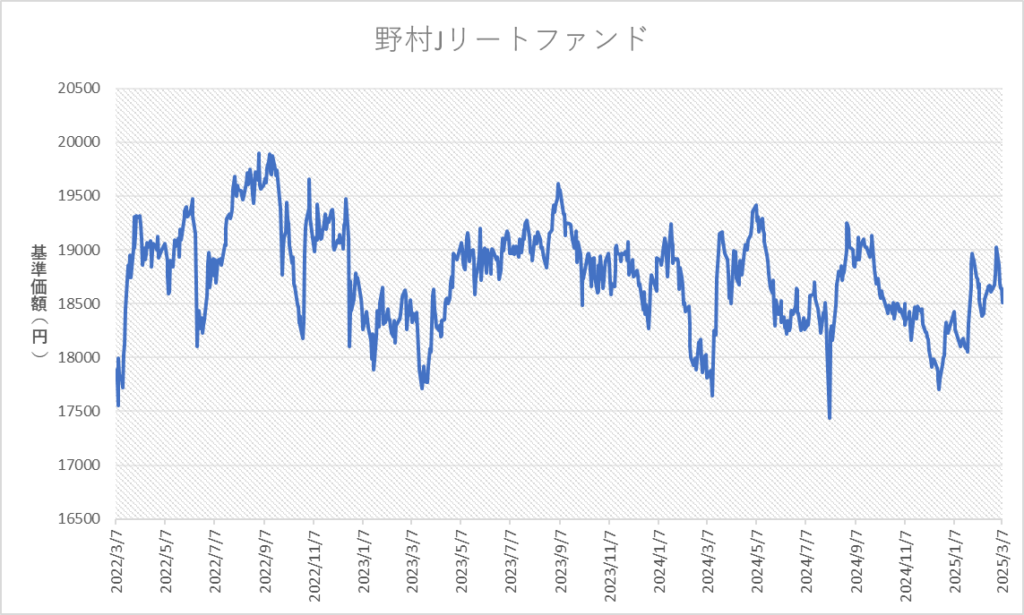

野村Jリートファンド

投資信託の規模を示す純資産総額が194億円ほどと比較的規模が大きく、設定来市場指数を上回る運用実績をあげています。

母体となるファンドは2004年に設定されており20年超の運用実績があります。さまざまな危機を乗り越えながら良好な実績上げているのは称賛に値します。

実際に、2023年には優れた運用実績を残した投資信託を表彰するR&Iファンド大賞において、投資信託/国内REIT部門で「優秀ファンド賞」を受賞しています。

長期にわたって実績を上げているファンドですので、おすすめのJ-REIT型投信です。

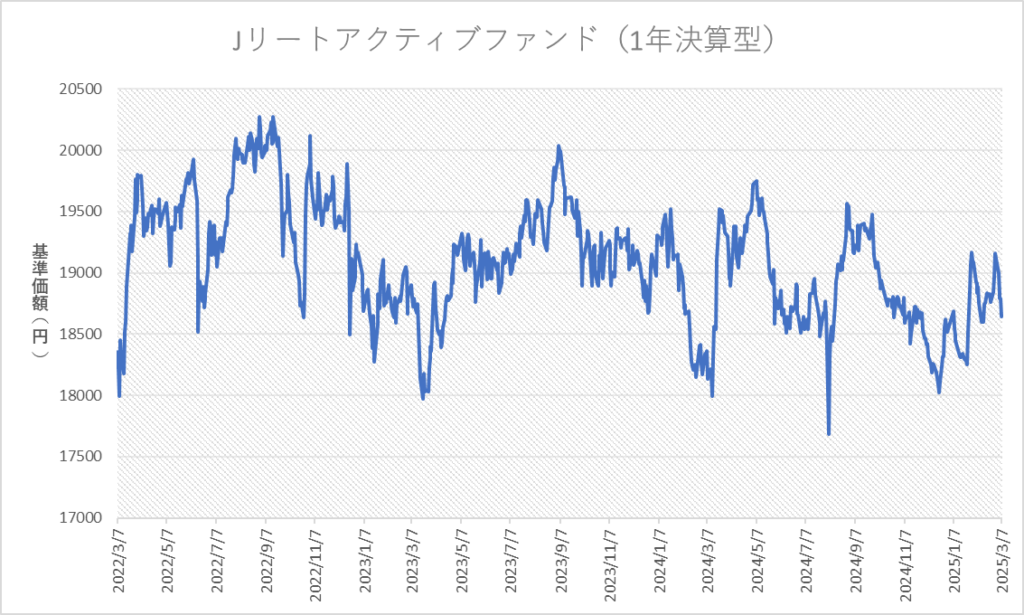

Jリートアクティブファンド(1年決算型)

運用管理費用が0.77%とJ-REITのアクティブファンドの中では低く抑えられており、運用実績も良好です。

1988年に不動産に関する専門の調査・研究機関として設立された「三井住友トラスト基礎研究所」の投資助言を活用しているのも強みです。

直近3年間のリターンは1.77%と東証REIT指数がマイナスの中で良好な結果を出しています。

コストを抑えながら運用したい方にはおすすめのJ-REIT型投信です。

J-REIT型投信の注意点

自然災害や疫病の流行などの要因によって下落するリスクがある

REITは不動産に投資しているので、当然不動産市況の影響を受けますが、地震などの自然災害、疫病の流行などによって下落するリスクがあります。

例えば、2020年に起きたコロナウィルスの流行時には東証REIT指数がわずか1か月ほどで50%近く下げることもありました。

金利変動の影響を受けやすい

J-REITは投資家から資金を集めるほかに、金融機関から借入を行って資金を調達しています。

そのため、金利が上昇すると利息の支払い負担が増加し利益が圧迫されるなどの影響が出る場合があります。

需給関係により価格が変動する可能性がある

J-REITは個人だけではなく、地銀などの金融機関や海外投資家、投資信託などさまざまな投資家の需給要因に価格影響を受けやすいです。

昨年2024年は事業法人、個人、地銀などのの金融機関が買い越ししている一方で、海外投資家や投資信託などの資金流出により年間を通しては下落してしまいました。

J-REIT型投信の買付はネット証券がおすすめ!

投資信託を買付するのであれば、大手ネット証券がおすすめです。

NISAを利用して買付する場合は、投資信託の買付手数料は無料になると思います。一方で、大手対面証券の場合は、3%程手数料かかったりする場合もあります。

コスト抑えて買付したいのであれば、大手ネット証券をおすすめします。

大手ネット証券の比較の記事もありますので参考にしてみてください。

まとめ

- REITは高い分配金利回り、インフレ対策として魅力ある投資先

- REITに投資するのであれば、おすすめは投資信託

- NISAで株式以外に分散投資するのに有効

- J-REIT型投信のおすすめは以下の3つのアクティブファンド

- フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

- 野村Jリートファンド

- Jリートアクティブファンド(1年決算型)

留意事項

- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本と利回りが保証された商品ではありません。

- 買付する場合は商品性、リスク、コストなどを十分に理解し、最終的にはご自身で判断ください

- 当サイトは信頼できると考えられる情報に基づいて作成してますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なしに変更されることがあります。